La notion de mécanisme laryngé

Nathalie Henrich

extrait de la thèse de doctorat de l'Université Paris 6:

Etude de la source

glottique en voix parlée et chantée

La figure 1 présente un glissando ascendant chanté par une soprano légère depuis les fréquences les plus graves jusqu'aux fréquences les plus aiguës de sa tessiture. Nous remarquons que la montée en fréquence n'est pas continue et nous pouvons distinguer 3 ruptures marquant les changements de mécanisme laryngé. Ces ruptures correspondent à des brusques sauts de fréquence fondamentale, qui se traduisent visuellement par une discontinuité sur le tracé sonagraphique du glissando. Ces mécanismes laryngés ne sont pas propres au chant mais sont une caractéristique principale de la production vocale humaine. Dans le chant lyrique en particulier, les chanteurs évitent même de produire de telles ruptures dans la ligne mélodique et apprenent par la technique vocale à lisser les passages entre mécanismes pour les rendre inaudibles.

|

Les chanteurs parlent des registres de la voix. Ce terme désigne une réalisation complexe englobant tout à la fois les mécanismes laryngés et les adaptations du conduit vocal. Un travail de longue haleine a été conduit au Laboratoire d'Acoustique Musicale (Castellengo et al. [3], 1983; Roubeau et al. [12], 1987; Roubeau et al. [11], Castellengo [1], 1991; Roubeau [9], Roubeau & Castellengo [10], 1993; Castellengo & Roubeau [2], 2001) pour caractériser d'un point de vue acoustique et physiologique les ``registres laryngés'', qui seuls nous concernent ici. En accord avec ces auteurs, nous appelons mécanisme laryngé une configuration glottique particulière, caractérisée par la forme des cordes vocales (longueur, épaisseur) ainsi que par la tension musculaire mise en jeu. La production vocale humaine non-pathologique se caractérise par l'utilisation de 4 mécanismes laryngés :

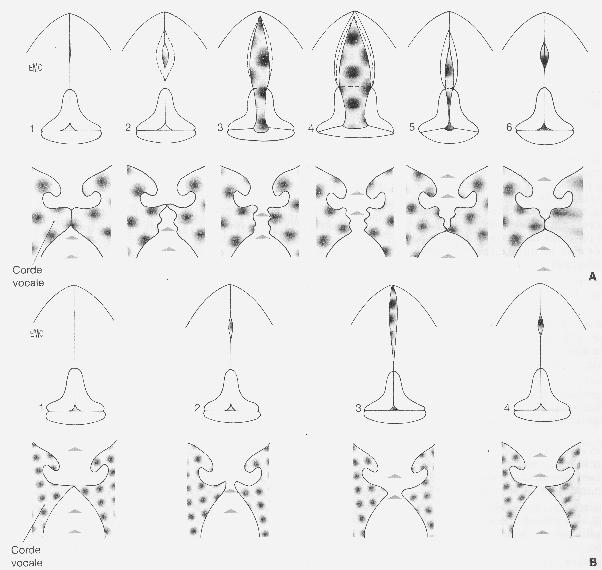

La figure 2 illustre la configuration glottique mise en jeu dans les deux principaux mécanismes (M1 et M2) par une vue de dessus du plan de la glotte et une vue verticale de l'épaisseur des cordes vocales.

|

Dans la littérature, une grande confusion règne dès qu'il s'agit de qualifier les registres de la voix, en particulier dans le chant. Roubeau [9] (1993) en présente une revue bibliographique très détaillée. Cette confusion provient du décalage qu'il peut y avoir entre ce que le chanteur ressent et exprime et la réalité physiologique du mouvement vibratoire des cordes vocales. Une distinction est à faire entre les ``registres laryngés'', qui résultent de configurations glottiques spécifiques, et les ``registres résonantiels'', qui, comme le nom l'indique, résultent de l'ajustement des cavités buccales et nasales qui servent de résonateur (Roubeau [9]). Au sein d'un même mécanisme laryngé, un chanteur peut donc ressentir plusieurs registres résonantiels. Ainsi, ce que l'on nomme ``voix de poitrine'' et ``voix de tête'' chez l'homme correspond simplement à deux registres résonantiels distincts en mécanisme M1 (Roubeau [9], Chuberre [4], 2000). Par contre, chez la femme, la ``voix de poitrine'' est produite en utilisnt le mécanisme M1 et la ``voix de tête'' le mécanisme M2. Ceci explique qu'une définition précise de la terminologie et de ce qui s'y réfère soit nécessaire. Afin d'éviter ces possibles confusions et pour insister sur le fait qu'un mécanisme laryngé donné est associé à une configuration glottique identique chez l'homme et chez la femme, nous avons choisi d'utiliser les termes de ``mécanisme M0'', ``mécanisme M1'', ``mécanisme M2'' et ``mécanisme M3'' proposés en 1993 par Roubeau [9]. Nous les jugeons plus explicites et moins à même de porter à confusion que des termes comme ``registre ou voix de poitrine'', ``registre ou voix de tête'', ``registre ou voix de fausset''.

Le passage d'un mécanisme à un autre correspond à un ajustement physiologique, dont la durée n'excède pas quelques centaines de ms (Roubeau [9]). Il s'accompagne d'une perte de contrôle momentanée de la fréquence fondamentale, résultat d'une modification brutale de la masse vibrante. Ce saut en fréquence est particulièrement perceptible lors de la production d'un glissando (Roubeau [11]), comme le montre l'exemple illustratif précédent (figure 1). Ces transitions sont audibles, mais elles peuvent être rendues imperceptibles par un travail vocal. C'est en particulier le cas dans le chant lyrique occidental, où l'homogénéité du timbre prévaut sur l'ensemble de la tessiture. Par contre, d'autres cultures vocales s'appuient justement sur ces transitions et les développent.

Dans le cas de la transition entre mécanisme M1 et M2, deux théories sont proposées pour expliquer ce changement brutal de configuration glottique. La plus ancienne et plus communément acceptée pose que celui-ci est le fait d'une modification soudaine de l'activité des muscles laryngés intrinsèques, en particulier une chute de l'activité du muscle thyro-aryténoïdien (muscle vocal) qui atteint alors une limite physiologique de contraction (Hirano & al [7], Titze [14]). Plus récemment, une hypothèse alternative, basée sur la théorie de la dynamique non-linéaire, pose que cette transition peut avoir lieu spontanément, sans s'accompagner nécessairement d'un ajustement des muscles laryngés et qu'elle correspond à un phénomène de ``bifurcation'' du système vibratoire (Titze & al [15], Herzel [6], Svec & al [13]). Le terme ``bifurcation'' signifie que la nature du mouvement vibratoire change brutalement, tandis que les ajustements phonatoires sont plus graduels.

Nathalie Henrich 11/10/2001